Barbiana è molte cose… un molto che pure prende corpo dall’essenzialità di due soli elementi, poiché, come si legge alla pagina dedicata della Fondazione Don Lorenzo Milani: «Barbiana non è un paese, non è nemmeno un villaggio. Barbiana è una chiesa con la canonica» (Vedi: http://www.donlorenzomilani.it/barbiana/).

È tutto qui, ed è sufficiente: chiesa – Lorenzo Milani era un prete; canonica – divenne la sua scuola.

Barbiana è il luogo, decisamente di periferia, in cui un giovane prete arriva nel dicembre del 1954; il tempo di ambientarsi in quel posto senza acqua e senza luce, di far la conta della sua gente (40 anime in tutto), di imparare come raggiungere – senza strade – la manciata di case sparpagliate tra il bosco e i campi, e si mette a fare scuola (che prima di lui non c’era). E non sarà una scuola come le altre: non una cattedra, niente lavagna e nemmeno banchi. Un grande tavolo, una sola copia per ogni libro, ma il giornale letto ogni giorno, per rintracciare fra quelle righe ciò che serve nella vita. Tutti studenti e tutti maestri, il più vecchio ha 16 anni e non ha laurea, perché il senso non è trasmettere una conoscenza precostituita, ma cercare insieme. Niente ricreazione, né domeniche, né vacanze. Perché a Barbiana non si fa finta che l’«esigenza» dei giovani sia quella di distrarsi con feste e bivacchi; l’esigenza è quella di conquistare la parola che fa eguali. Una conquista così ambiziosa richiede lungo tempo e duro lavoro; e infatti, lassù, alla fatica non si fanno sconti: 365 giorni di scuola all’anno, da mattina fino a buio, «disciplina e scenate da far perdere la voglia di tornare». Eppure, si torna. Perché? Perché lì ciascuno è stato voluto, cercato, accolto dopo che altri lo avevano respinto; lì lo “svantaggiato socio-culturale” (come lo chiameremmo oggi), il “non adatto allo studio” o a certe materie (come ancora oggi si può etichettare un soggetto che risulti troppo impegnativo da accompagnare), quello «senza basi, lento o svogliato» è trattato come il preferito, la scuola è tutta per lui.

E poi c’erano anche le bambine. Non quelle di paese, di cui si dice non ne frequentasse neppure una, forse per la difficoltà di sostenere – proprio fisicamente – lo sforzo di ore di cammino, anche in mezzo alla neve, o la paura di incontri non raccomandabili; ma altre sì, e di nove di loro si riportano le testimonianze in un recente libro di Sandra Passerotti (sposata ad un ex alunno di Barbiana che le condivise quel mondo), Le ragazze di Barbiana. La scuola al femminile di Don Milani. Per le bambine don Lorenzo aveva progetti di formazione completa, che le sottraesse al razzismo, anche di taglio maschilista: «[ad una donna] i maschi non le chiedono di essere intelligente»; il razzismo di una vita in tono minore perché esonerate dall’esercizio del pensare, occupazione inutile per una donna viste le mansioni che le sono assegnate. Dal racconto di Fiorella: «Quante volte in sacrestia mi metteva sulla sedia e mi diceva che io non dovevo sentirmi meno di mio fratello, che anch’io avevo un cervello uguale a lui e dov’è scritto che la femmina non deve avere la cultura e che si deve sposare e fare figli…? Lo diceva più di sessant’anni fa…molto prima del ’68!». E infatti don Lorenzo, di queste bambine, vuol farne «in tutti i modi» delle «figliole intelligenti, furbe, sveglie, capaci di difendersi, di guadagnarsi il pane…». Scuola al femminile anche per la presenza, tutt’altro che marginale, di donne adulte coinvolte non solo a livello operativo secondo le specifiche abilità di ciascuna, ma anche presenti come figure educative a tutto tondo. Con loro, molte altre hanno portato, per decenni, l’esperienza della Scuola oltre i suoi confini di spazio e di tempo.

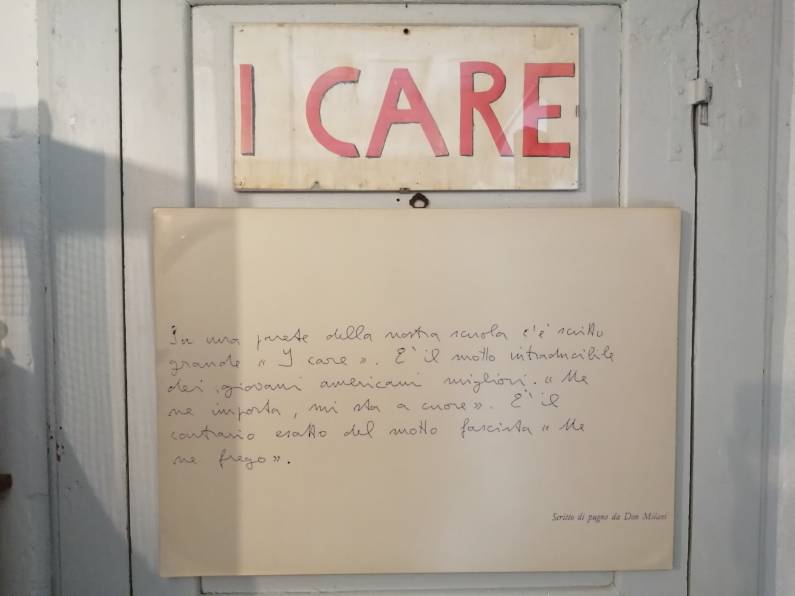

Da tutta questa “follia organizzata e completa” che ha nome Barbiana nasce un libro, Lettera a una professoressa; a dispetto della destinataria, subito dietro al titolo compare un’avvertenza: «Questo libro non è scritto per gli insegnanti, ma per i genitori. È un invito a organizzarsi». Quando nel 1967 il libro esce, pubblicato da una piccola casa editrice fiorentina, Barbiana smette (per un momento) di essere una Chiesa con la canonica e, insieme alla Lettera, diventa suo malgrado un manifesto; ma solo allo sguardo di qualcuno, non di quanti amavano don Milani e, informati ai suoi valori e metodi, ne avrebbero proseguito l’opera, lontano dai clamori (don Lorenzo, lui, muore un mese dopo la pubblicazione del libro, a 44 anni; la sua scuola chiuderà i battenti l’anno successivo). La Lettera è un’impronta, asciutta e tagliente, della persona don Lorenzo (anche se scritta dai ragazzi della scuola, con il “Priore” a far da direttore dei lavori) e di quell’urgenza di bene, verità e giustizia tipica di chi è stato folgorato, rapito inaspettatamente da un Amore più grande, per il quale si lascia tutto e non c’è più un minuto da perdere per guadagnare l’altro. Il libro…anche come è composto, a pezzettini, introdotti e accompagnati da sottotitoli e frasi a margine che inchiodano il lettore all’essenziale; le parole che servono a mettere al centro quello che si vuole dire, non una di più e dritti al punto. L’urgenza non sopporta fronzoli. Barbiana, quest’anno, è anche snodo di incontro fra due marce, questa dedicata alla memoria di don Milani e quella che da qui ha voluto prendere le mosse e svoltasi poi il 10 ottobre, la PerugiAssisi – Marcia per la Pace e la Fraternità. La motivazione è dichiarata: raccogliere da questo luogo l’affermazione che ricapitola tutto don Milani e il suo capolavoro; una frase fissata un giorno su un cartello e rimasta appiccicata a una parete della scuola (per la precisione sulla porta della camera di don Lorenzo) cosicché – ci piace pensare – anche nei momenti in cui lo sguardo fluttuava al di sopra dell’unico tavolo, imbattendosi nel cartello avesse senso anche il vagare perché, a furia di incrociarlo, più che sulla parete quella frase si ritrovasse appicciata addosso; del resto, con una frequenza di 365 giorni all’anno, dalla mattina presto a buio, occasioni di rinforzo ce n’erano parecchie…Quella frase è: “I CARE”: mi interessa, mi sta a cuore, me ne importa, me ne sento responsabile e dunque me ne prendo cura.

A questo punto si apre una parentesi per libera associazione e, richiamato dalla salutare insistenza a mo’ di richiamo perenne, esercitata da un cartello a vista, emerge un passo della Scrittura, che modifichiamo appena nelle desinenze, per riferirlo a “parola/Parola”, sulla cui centralità avremo modo di tornare: «[…]ti stia fissa nel cuore; la ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te la legherai alla mano […]e la scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.» (Dt 6, 6-9).

Nel passo originale, l’esortazione è applicata ai precetti che hanno la loro fonte, il loro senso e l’incessante ritorno al “primo e grande comandamento”, quello dell’amore: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze […] e il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso”. Ma l’amore al prossimo, che si sostanzia (e si comprova) col dedicarsi a lui, col farsene carico, è dichiarato da don Milani il “fine ultimo” di ogni percorso formativo: «E in questo secolo come vuole amare [signora professoressa]se non con la politica o col sindacato o con la scuola?». Ed è interessante notare che Luca, uno dei tre evangelisti che riporta la citazione del passo della Scrittura fatta dal Cristo, la lega alla “lezione” su cosa significhi “farsi prossimo” a qualcuno, raccontando di quello sventurato che, ridotto mezzo morto dalla cupidigia e spietatezza di malviventi, per il fatto stesso di trovarsi abbandonato inerme su una strada, provoca ad una reazione chi passa. Qualcuno fa finta di niente e passa oltre, uno invece giudica che la cosa lo riguarda, che tocca proprio a lui farsene carico. E il dettaglio dei gesti di cura in cui quel “farsene carico” si concretizza, non lascia molto spazio a giustificazioni della propria indifferenza (come se la questione fosse “non sapere” cosa serve che io faccia, e a chi). Vale una lettura l’intero episodio: Vangelo di Luca, capitolo 6, versetti 25-37 (abbreviato: Lc 6, 25-37). Chiusa la parentesi.

Torniamo all’I CARE, un motto che quest’anno è anche di respiro internazionale, almeno per due motivi.

- È stato recentemente rilanciato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, all’interno del suo Discorso sullo stato dell’Unione, proponendo che diventi il motto dell’Europa: I CARE. WE CARE. Il Ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi, vedendo in Don Milani e nell’esperienza di Barbiana «uno dei grandi modelli educativi della scuola italiana che ha lasciato un segno costruttivo nella nostra comunità», dichiara di sostenere con entusiasmo ed orgoglio l’auspicio che le parole di lui diventino il motto dell’Europa e riconosce, in quel passaggio di soggetto da io a noi, «l’appello a una responsabilità comune». La proposta della Presidente è condivisa anche dal sindaco di Vicchio (il Comune nel Mugello sul cui territorio si trova Barbiana), Filippo Carlà Campa, e dal coordinatore del Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, Flavio Lotti, entrambi intervenuti alla Marcia di Barbiana. In un loro messaggio congiunto alla vigilia della Marcia, portano in evidenza il ruolo di tutte le scuole italiane ed europee che, passandosi idealmente di mano in mano l’I CARE di don Milani, hanno la funzione specifica e la responsabilità di «formare i nuovi cittadini che ci aiuteranno a costruire una nuova Europa».

- Più profondamente: la pandemia ha reso evidente come anche i sistemi più potenti possano essere dei giganti coi piedi d’argilla, pronti a sgretolarsi di fronte all’irruzione dell’inatteso, con le sue conseguenze ma anche con il suo corredo di situazioni radicate che quell’inatteso, in qualche modo, possono aver preparato o che contribuiscono ad esasperare: disuguaglianze, iniqua distribuzione delle risorse, disoccupazione e povertà, guerre, disastro ambientale, sfruttamento e persecuzioni, popoli in fuga da contesti che rendono invivibile la vita…di fronte a questo, si impone la necessità di abbandonare la cultura dell’indifferenza e dell’individualismo, per costruire la cultura della responsabilità condivisa; occorre abbandonare fattivamente l’illusione che una quota relativamente piccola di umanità possa ripararsi entro confini non toccati dal dolore e dalla fatica esistenziale di tutti gli altri; occorre sentirsi «ognuno l’unico responsabile di tutto» e decidere energicamente di prendersi cura ciascuno dell’altro e dell’ambiente. In queste righe l’eco dell’intervento di Lotti, accompagnato a Barbiana da un gruppo di ragazze e ragazzi venuti per preparare e muovere i primi passi della Marcia PerugiAssisi. Lo staccare idealmente il cartello I CARE dalla scuola di don Milani (ma i ragazzi e le ragazze hanno materialmente realizzato dei cartelli) per diffonderlo ovunque, riscriverlo per la società di oggi, significa crescere nella capacità di attenzione ed ascolto e poi attivarsi per procurare all’altro «ciò di cui ha bisogno e quando ne ha bisogno»; significa rispettare e non semplicemente tollerare l’altro; significa maturare atteggiamenti di gratuità e generosità, muovendo da una comprensione autentica di quel cartello. Con la PerugiAssisi, si inaugura il «decennio della cura», come impegno ad un agire responsabile verso una comunità dilatata oltre ogni frontiera, che abita una “casa comune”, nella consapevolezza che solo rifiutando la logica del lasciare indietro qualcuno si realizzano le condizioni per una pace duratura. Ecco perché si afferma che «la cura è il vero, nuovo nome della pace». Il grande tema della cura attraversa tutta la Marcia di Barbiana, perché l’I CARE è l’affermazione decisiva dell’intera esperienza barbianese. Padre Bormolini, Presidente dell’Associazione Tutto è Vita, nel suo intervento vi aggiunge una sottolineatura sulla spiritualità, convinto che essa sia ciò che nutre il cambiamento; spiritualità, ci sembra, non proposta nel senso di uno specifico credo religioso, ma nel senso più largo e condivisibile di interiorità, come cifra dell’umano; e l’umanità ha bisogno di condividere l’essenziale, il cui emblema è il pane che, infatti, afferma Bormolini, in ogni tradizione viene inteso anche come qualcosa di oltre la dimensione materiale, qualcosa di più profondo. E se la nostra società è una società in crisi, che non riesce in quella condivisione di cui pure ha bisogno, è perché si è saziata di ciò che è materiale, ma non ha saziato la sua sete fondamentale, la sete di questo oltre che non si incontra disperdendosi nelle cose, ma rientrando in sé stessi. Occorre dunque tornare ad abitare l’interiorità, oppure «quel nuovo mondo che noi sogniamo non esisterà». Non si apre lo spazio per il cambiamento. Un ostacolo è individuato da Bormolini nel fatto di associare la spiritualità ad una sorta di fuga dal mondo, come se l’itinerario verso la propria interiorità segnasse l’allontanamento, nel disinteresse e nell’indifferenza, da ciò che ci circonda. Al contrario, e proprio don Milani lo rivela, è solo coltivando un’interiorità ricca, decisa e chiara nei suoi riferimenti che si può vedere, avere compassione e prendersi cura. Cioè: accorgersi dell’altro, avere in sé i sentimenti che muovono alla condivisione fino al punto di “patire- con” e, finalmente, compiere gesti che incidono davvero sulle situazioni, segnano una differenza fra com’era prima e come è ora, operano il cambiamento.

I CARE; certo, quando una frase tanto ricca di significati diviene un motto, un rischio c’è: trovarsi ridotta ad uno slogan «pacifico, conciliativo, unificante, da chiunque pronunciabile senza complicazioni e conseguenze», come mette in guardia Simone Siliani, Direttore della Fondazione Finanza Etica, in un suo scritto al quale rimandiamo come a un’introduzione (https://www.perugiassisi.org/don-milani-e-il-suo-i-care/). Niente è più estraneo a don Lorenzo di un uso della parola che si sprechi nella produzione di slogan, buoni solo ad esser sventolati come belle bandiere in ogni occasione utile, per poi passare più in là quando ci si imbatte nella concretezza provocatoria dell’uomo sofferente.

Quella frase dice altro.

I CARE, la tua sorte – di te, che non appartieni al ristretto numero dei privilegiati – mi sta a cuore, mi interpella, chiama proprio me all’azione – consapevole e responsabile – che ristabilisca la giustizia delle cose, che rifaccia le parti secondo le effettive condizioni delle persone, perché si affermi ed abbia stabile dimora l’equità e non una verniciatura di uguaglianza, utile solo a sentirsi in pari con la propria coscienza, con i “programmi ministeriali”, con le ventate di “modernità” che spesso mantengono il vecchio, soltanto travestito da nuovo, perché a cambiare è solo il nome che gli era stato dato.

I CARE, e infatti ti guardo in faccia, non presumo di saperti a mente come uno scolaro sa le tabelline; so il tuo nome, quanto sei alto, come parla tuo padre e che mestiere fa; so la casa in cui vivi e se la sera c’è una cena da portare in tavola oppure no. E lo so perché in casa tua ci sono entrato innumerevoli volte, incurante dello scomodo di scavallare tra i boschi del Mugello; so di te in un modo che nessun trattato di pedagogia potrebbe riferire al pari mio.

I CARE, e allora prendo posizione, mi espongo, rischio del mio e pago di persona; smaschero l’inganno delle mode e denuncio l’avarizia di chi vede un problema come solo suo e decide di mettersi in salvo lui solo; sfotto crudelmente chi offre orizzonti piccoli piccoli: titoli, cariche, quattrini; chi lesina il tempo della scuola piuttosto che investirlo di pienezza, come una missione; chi spreca la risorsa più importante: l’umano e la Parola.

E, allora, ecco la Marcia che da vent’anni si incarica di far memoria di don Lorenzo, perché non sbiadisca la forza del suo messaggio.

“Far memoria” non equivale a “ricordare”: si ricordano i morti e ciò che non è più; si fa memoria di una presenza che, seppur nascosta alla vista, non smette di essere viva e operante. Il Presidente della Toscana Eugenio Giani, nel suo intervento di saluto iniziale esordisce proprio affermando che «Barbiana non è un luogo di lutto; questo è un luogo di vita, qui è stata lasciata una profezia, una parola potente che ha a che fare con la vita di tutti noi: “I care” e che porta con sé un’altra parola: “Take care”, io fattivamente mi prendo cura».

Un’evidenza di questo impegno a non fermarsi ai proclami si legge nella presentazione della Marcia fatta sul sito del Comune di Vicchio (http://www.comune.vicchio.fi.it/eventi-notizie/marcia-a-barbiana-20esima-edizione-per-dire-i-care-we-care). Ai tre temi sui quali la Marcia vuole richiamare l’attenzione – Pace, Europa, Scuola – corrispondono altrettanti gesti, messi in agenda per i mesi a venire: rispetto alla Pace, «partecipando ad ottobre alla grande marcia di Assisi»; rispetto all’Europa, «lavorando ad un manifesto “l’Europa che vorremmo” con proposte da approfondire in un convegno unitario»; rispetto alla Scuola, con un documento unitario rivolto al ministro e al governo per chiedere provvedimenti urgenti e un ‘Patto Educativo’ di corresponsabilità verso il creato e verso gli ultimi». Tra i soggetti coinvolti nell’organizzazione della Marcia, viene presentata la Fondazione don Lorenzo Milani, che ritira però la sua partecipazione alla giornata, con le motivazioni espresse dal Presidente della Fondazione in una lettera pubblicata sul sito istituzionale, al quale rimandiamo per la lettura integrale. Qui ne riportiamo solo un passaggio: «Ribadiamo, per l’ennesima volta, che non approviamo che Barbiana venga trasformata in un luogo di comizi, canti e passerelle di personaggi pubblici che distolgono l’attenzione da una profonda riflessione sui messaggi e i valori che questi luoghi conservano e rilasciano». La Fondazione si è resa comunque presente attraverso l’accoglienza ai visitatori, nei locali della Scuola. (https://www.donlorenzomilani.it/la-fondazione-don-lorenzo-milani-ritira-ladesione-alla-marcia-di-barbiana/).

C’è una lettera di don Milani che sembra fatta apposta per traghettarci dal grande tema della cura, all’altro grande tema dell’esperienza barbianese, quello dell’assoluta necessità del possesso della lingua, con un movimento parallelo che ci congeda dal contributo di Bormolini per richiamare quello di Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa, che all’uso (e abuso) della lingua dedica tutto il suo appassionato intervento.

Premessa: la lettera meriterebbe di essere commentata riga per riga, perché le considerazioni che vi vengono fatte rimangono importanti e vere anche per il nostro oggi, e rappresentative di don Milani uomo, educatore e profeta (così lo presenta il cartellone che campeggia nel punto di partenza della Marcia, che invita ad incontrare don Lorenzo attraverso una mostra a lui dedicata); questa però non è la sede e così ci limitiamo ad un accenno; ma tutto lui, lo ritroveremo a breve…

È la lettera del 28.03.1956 che don Lorenzo invia, per la pubblicazione, al direttore del Giornale del Mattino di Firenze, ma che non verrà pubblicata (o come mai?!). Alle prime righe ritroviamo il “pane”, insieme al “tetto” definiti fra i massimi beni per cui non averne è indiscutibilmente una fra le massime miserie. Eppure, vi sono beni di altra natura, la cui mancanza procura una miseria più profonda della precedente. «Questo tipo di beni chiamerò ora per comodità di discorso «istruzione», ma vorrei che tu prendessi questa parola in un senso più largo, comprensivo di tutto ciò che è elevazione interiore». Nel seguito della lettera, analizzando il fenomeno del graduale abbandono della montagna per “scendere al piano”, don Lorenzo argomenta che, pur trovandosi, lassù, «case a scialo, legna a scialo e un boccon di pane per tutti», nessuno riprende la via dei monti. Dunque, ciò che trattiene dal tornare indietro, rendendo preferibile anche la miseria estrema, non potendosi individuare nella mancanza delle cose, non può che essere il «dislivello culturale», che procura al montanaro (come all’operaio rispetto al diplomato, del resto) un cocente senso di inferiorità e umiliazione. La mancanza di istruzione, nel senso ampio precisato in apertura della lettera, è la «miseria più grave dei miseri e riassume tutte le loro altre miserie». L’impatto di questa mancanza sui più vari ambiti di vita delle persone è fortissimo; secondo il “don Milani style” che abbiamo cercato di far emergere fin qui, la denuncia della cosa è ridotta all’osso in questi termini: «su chi sa meno gioca bene il propagandista politico, il commerciante, l’imprenditore, la Confindustria, il distruttore di religione, il corruttore, lo stregone…»(leggiamo e rileggiamo bene queste righe, lentamente, soffermandosi su ogni “tipo”, più volte, e consideriamo quanto, questo impatto, risulti oggi amplificato dalla dimensione global delle nostre vite, relazioni e comunicazione).

La gravità della faccenda richiede la comprensione di cosa sia l’intima essenza della mancanza di istruzione (ancora, intesa in quel senso ampio che comprende tutte «le infinite piccole grandi cose» che procurano «elevazione interiore», consistenza umana, potremmo riformulare) = cosa manca, precisamente, quando il livello culturale è basso? NON la quantità e qualità delle cognizioni; un boscaiolo e un universitario di vent’anni hanno tenuto gli occhi spalancati sul mondo per lo stesso tempo, e ciò che ne hanno tratto e che custodiscono come un tesoro, dentro di sé, ha la stessa consistenza e lo stesso pregio – in tema di cognizioni non esiste una gerarchia di valori che ne definisca «alcune (quelle di città) nobili e utili; altre (quelle del bosco)ignobili e vane »; si possono consultare libri di carta piuttosto che il «grande libro del bosco e del campo», guadagnando in concentrazione di osservazioni nel primo caso e in concretezza di osservazioni nel secondo. Gli apprendimenti saranno non uguali, certo, ma equivalenti; di sicuro, nel caso del boscaiolo, non inferiori. Se messi uno di fronte all’altro, su un punto solo il boscaiolo e l’universitario rivelano la diversità, penalizzante per il boscaiolo, dei loro percorsi: «il dominio sulla parola»; quella pronunciata dagli altri, per avere una comprensione del discorso che non si riduca alla semplice decodifica di parole messe in sequenza; e quella propria, che possa farsi veramente strumento di comunicazione, di consegna all’altro «delle infinite ricchezze che la mente racchiude». Che imperdonabile spreco produce l’ingiusto trattamento riservato ai poveri di ogni tempo, che serra la loro bocca, con «murati dentro per sempre e insteriliti» i loro mondi interiori. E trovandosi in discussione con i «Signorini», i poveri ne escono sempre sconfitti. E allora una cosa sola rimane da fare: somministrare senza posa “la lingua e le lingue”, senza farsi deviare dalla resistenza dei ragazzi che, nell’immediato, non comprendono a cosa serva tanto lavoro. Più tardi, nelle situazioni che li riguardano da vicino, comprenderanno: quando, trovandosi fra le mani il libretto del motore per la patente o il giornale del partito o quando, al bar, saranno raggiunti dai discorsi del dottore col farmacista, avranno la sorpresa di un prodigio: riuscire a intendere. Anche, e soprattutto, se il pensiero che sta dietro ai discorsi ha davvero valore. E da lì potranno anche prendere il gusto di ribattere e «inchiodar il chiacchierone sulle parole che ha detto». Sarà raggiunto l’ideale sociale di uguaglianza, perseguito da don Milani senza cedimenti: spezzare «la tirannia del farmacista, del comiziante e del fattore» perché il povero gli potrà stare davanti alla pari, in forza della parola che adesso sa maneggiare allo stesso modo. Perché questa parità non ha a che fare col mestiere che si esercita, per cui sia necessario esser tutti ingegneri o avvocati, stia tranquillo chi teme che il riscatto dei poveri mandi a rotoli la società, «ci sarà sempre l’operaio e l’ingegnere, non c’è rimedio». Questa parità ha a che fare con qualcosa di radicale, con l’essere uomo: «Chiamo uomo chi è padrone della sua lingua». E quindi si sta alla pari, l’uno di fronte all’altro nella discussione, non perché si condivide la competenza su una specifica materia, ma perché si condivide la padronanza della parola. Il dominio sulla parola non si raggiunge compiutamente se, delle parole, non si conoscono anche le origini, rintracciabili nelle lingue antiche; peccato che esse siano appannaggio solo di certi percorsi di studio, non offerte a tutti…è minata dunque alla base, secondo la convinzione di don Milani, la possibilità dell’uguaglianza. Ecco perché, in chiusura della sua lettera, risponde alle «parole ciniche» del ministro della Pubblica Istruzione allora in carica («è veramente indispensabile che i futuri studenti tecnici conoscano il latino? …E’ meglio che quei giovani il latino non lo studino affatto…Si renderebbe loro un pessimo servizio…») con l’invito a trascorrere quindici giorni a Barbiana, perché i suoi occhi si aprano «su un orizzonte immenso che non suppone. […] Vedrai che da quel giorno non concederà più interviste sull’abolizione del latino. C’è il caso anzi che bandisca un concorso per un testo di greco da adottarsi nelle quinte elementari. E per la riforma del programma dell’Avviamento Industriale penso che si rivolgerà a uno studioso di ebraico per non defraudare i poveri dell’incontro diretto col testo sacro…».

Intanto, ai giorni nostri si discute sull’introduzione della filosofia negli Istituti Tecnici. Nel dibattito fra pro e contro, interessante rilevare l’analogia con la situazione al tempo di don Milani, con l’Istituto Professionale a far oggi la parte che fu, allora, del Tecnico. Dice il dirigente Emanuele Contu, dell’Istituto Professionale “Puecher Olivetti” di Rho: «E poi, da dirigente di istituto professionale, mi sembra un po’ curiosa l’idea che la filosofia possa essere utile e buona per gli studenti del tecnico, ma non sia adatta per quelli del professionale; ho la sensazione ci sia dietro un pensiero inconsapevolmente mortificante nei confronti di chi sceglie questi percorsi formativi» (da: ilfattoquotidiano.it, 7 ottobre 2021). A provvisoria conclusione dei discorsi fin qui fatti “a partire da Barbiana”, anche questo piccolo spaccato di contemporaneità ci dà conferma di quanto i grandi temi della riflessione di don Milani, il prendersi cura e il dominio sulla parola, rimangano attuali, proprio come quel vecchio cartello appeso sulla porta e mai sbiadito: I CARE.

0 commenti